Le compte à rebours est enclenché. L’échéance du 9 juillet se rapproche inexorablement. A cette date, Donald Trump devrait annoncer des droits de douane considérables pour de très nombreux produits – notamment – européens exportés vers les Etats-Unis. Ces taxes pourraient atteindre le taux faramineux de 50% dans certains cas.

Bien sûr, avec l’actuel locataire de la Maison Blanche, les surprises ne sont jamais exclues, dans aucun sens : un niveau encore plus punitif ? Un délai de grâce ? Une indulgence inattendue ? Cette dernière hypothèse ne semble pas la plus probable. Dans la dernière période, le président américain a multiplié les déclarations désinvoltes ou sévères vis-à-vis de ses « partenaires » européens. Pourquoi, du reste, se priverait-il de faire monter les enchères ?

Ainsi, lors du sommet de l’OTAN du 25 juin, il a constaté que ses vassaux atlantiques étaient prêts à toutes les concessions pour tenter de s’attirer ses bonnes grâces. Ceux-ci ont presque tous accepté le principe de consacrer 5% de leur PIB à leur budget militaire – un niveau sans précédent. Bref, pour le président Trump, multiplier les pressions est une stratégie gagnante…

Et ce dernier ne s’en est jamais caché : l’imposition de droits de douane est l’une de ses armes favorite. Sans même remonter à son premier mandat, les taxes américaines sur l’aluminium et l’acier ont déjà été portées de 25% à 50%, une hausse spectaculaire qui a pris effet au 4 juin. Lors de son retour à la Maison Blanche, en janvier dernier, il avait déjà taxé à 25% les importations de véhicules fabriqués dans l’UE, et à 10% un large ensemble de produits.

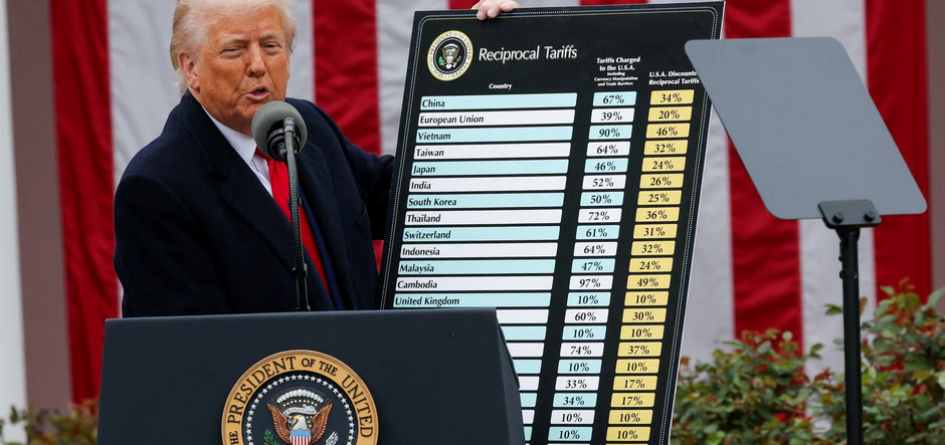

Le 2 avril, il mettait en scène l’annonce des mesures différenciées – mais particulièrement lourdes – touchant la plupart des pays et des zones du monde (photo). Huit jours plus tard, il repoussait de trois mois – jusqu’au 9 juillet, donc – l’entrée en vigueur de cette guerre généralisée, dans une démarche où, selon les analystes, entrait une part de stratégie psychologique et une part d’improvisation.

Il n’en fallait pas plus pour que Bruxelles suspende l’élaboration d’une modeste liste de mesures de rétorsion, qui portait pourtant sur les décisions précédentes déjà entrées en vigueur. Une seconde liste était par ailleurs évoquée le 8 mai, mais elle est toujours dans les limbes. Du côté de la Commission européenne, le mot d’ordre est plus que jamais : conciliation, désescalade, concessions. Au point qu’il est désormais clair qu’un accord avec Washington ne pourra être que « dissymétrique », c’est-à-dire dans l’intérêt d’abord de ce dernier.

Dans ces conditions, Donald Trump se sent encouragé dans la surenchère. Le 23 mai, il lâchait ainsi, sans beaucoup d’égards pour ses propres négociateurs – ces derniers étaient en réalité chargés d’amuser la galerie : « je recommande d’imposer 50 % de droits de douane sur l’UE à compter du 1er juin ». Avant de finalement concéder de repousser l’échéance au fameux 9 juillet. A Bruxelles, on propose un accord de libre-échange sans droits de douane sur les biens industriels et on se déclare prêt à une hausse des achats européens de gaz liquéfié américain et à d’autres concessions.

Les Vingt-sept sont divisés sur ce dossier

Toutes ces manœuvres ne doivent pas cacher l’essentiel, qui tient en deux points : d’une part, les Vingt-sept sont divisés sur ce dossier ; d’autre part, le commerce international est une compétence exclusive de la Commission, qui négocie à la place des Etats membres – ces derniers sont au final tenus de s’aligner.

Premier aspect, donc : les économies des Etats membres ont des profils très différents. Par exemple, l’Allemagne reste une puissance massivement exportatrice, et demeure fortement dépendante du marché américain. Berlin est prêt à de nombreuses concessions pour tenter de sauvegarder ses ventes dans ses secteurs-clés : l’automobile (les grands constructeurs sont anxieux) ; la chimie et la pharmacie ; la sidérurgie, ainsi que les machines-outils.

Présent pour la première fois à un Conseil européen, le 26 juin, le nouveau chancelier allemand a plaidé en faveur de concessions européennes afin que soient obtenues des garanties dans ces secteurs cruciaux pour son pays. Selon Friedrich Merz, l’approche de Bruxelles est « trop compliquée » ; « il nous faut un accord simple » a-t-il insisté.

D’autres Etats arrivent à une conclusion analogue pour des raisons différentes. Par exemple, l’Irlande n’a nullement envie d’agacer Washington dans la mesure où de nombreux géants des services technologiques (Google, Amazon, Facebook…) ont établi leur base européenne à Dublin pour des raisons fiscales.

Du côté des Polonais et des Baltes, l’équation économique est différente, mais la priorité est ailleurs : garder les Etats-Unis comme garant en dernier ressort de l’Alliance atlantique. Enfin, certaines capitales ne cachent pas leur proximité idéologique avec Donald Trump : il n’est dès lors pas question de mécontenter ce dernier. C’est en particulier le cas de Rome.

Dans ces conditions, Paris se retrouve assez seul pour plaider en faveur de la fermeté vis-à-vis de l’Oncle Sam. Lors du Conseil du 26 juin, Emmanuel Macron a dit vouloir refuser qu’un accord soit trouvé à n’importe quel prix. En cas de compromis trop manifestement favorable à Washington, il faudra, selon lui, éviter d’être « naïfs ou faibles », et mettre en place des « mesures de rééquilibrage ».

Pour l’heure, cela ne semble nullement à l’ordre du jour. Bruxelles a plutôt évoqué de nouvelles concessions. Il semble que l’administration américaine ait fait parvenir des contre-propositions, mais la Commission les aurait reçues « trop tard » pour en faire part aux chefs d’Etat et de gouvernement réunis le 26 juin.

Les traités confient à la Commission une compétence exclusive en matière de négociations commerciales

Cela reflète le deuxième point : les traités européens confient à la Commission une compétence exclusive en matière de négociations commerciales. Les capitales peuvent certes faire connaître leur état d’esprit, mais, en dernière analyse, c’est Bruxelles qui a la main et qui tranche.

Dans le contexte où les intérêts diffèrent d’un pays à l’autre (poids de l’industrie, de l’agriculture, des services, du commerce extérieur…), la position finale est forcément plus favorable aux uns – et plus handicapante pour les autres. Nouvelle preuve de l’absurdité du slogan de l’UE qui prétend : « ensemble, on est plus fort ».

En réalité, la volonté de faire entrer tout le monde dans le même moule – c’est le principe même de l’intégration européenne – est délétère. Et cela vaut pour un nombre croissant de domaines, pas seulement pour le commerce international.

Ce dernier dossier vient donc s’ajouter aux nombreux conflits qui se sont fait jour entre les Vingt-sept depuis des années, et qui vont demeurer explosifs dans la prochaine période. Parmi ces derniers, on peut citer la perspective d’élargissement à l’Est (notamment à l’Ukraine, où de nombreuses capitales partagent discrètement les réticences de la Hongrie) ; les futures règles d’immigration et d’asile ; l’opportunité d’une politique industrielle volontariste. Et, bien sûr, les projets d’emprunt communautaire massif.

Ce dernier dossier ne devrait pas manquer de ressurgir dans la perspective des négociations qui s’amorcent sur le futur budget pluriannuel 2028-2034. Les contradictions au sein de l’UE ne font que commencer…