Fin de règne crépusculaire. Chute d’un pouvoir déliquescent. Malgré les tentatives de rafistolage, le président français – même si, comme c’est probable, il reste encore à l’Elysée jusqu’en 2027 – ne remontera pas la pente. Rejeté par une large partie du peuple, lâché par ses alliés, trahi par ses amis, Emmanuel Macron est en bout de course, quels que soient les possibles rebondissements de la crise politique aigüe que connaît la France, tel le rejet récent de la motion de censure.

Un naufrage particulièrement spectaculaire si l’on se souvient du début de l’aventure. En 2017, le jeune banquier en campagne – qui fut secrétaire général adjoint de la présidence (2012-2014) sous François Hollande, puis ministre de l’économie et des finances (2014-2016), mais qui n’avait jamais conquis le moindre mandat électif – se vit soutenu par un très large éventail de forces politiques, par une myriade de personnalités issues du monde des affaires, du syndicalisme, du sport, des milieux de la culture et universitaire. Juristes, historiens, économistes, mais aussi « stars du show-biz » : au sein des élites, la liste de ses partisans s’allongeait chaque jour.

Surtout, il recueillit l’onction ostensible d’une très vaste gamme de grands médias, qui lui assurèrent une promotion rarement atteinte dans l’histoire électorale. Très souvent, ses soutiens justifièrent leur enthousiasme par l’« engagement européen » du candidat. Non que ses prédécesseurs aient été tièdes sur ce plan. Mais le jeune prodige en fit l’un des axes flamboyants de sa campagne.

Ainsi, élu le 7 mai 2017, le nouveau chef de l’Etat choisit d’inaugurer son règne par une cérémonie solennelle au son de l’« hymne européen ». Le symbole se voulait fort. Dans de nombreuses capitales, et bien sûr à Bruxelles, on s’enthousiasma de sa victoire. L’UE allait connaître un nouveau souffle, dynamisée par le brillant élu de 39 ans.

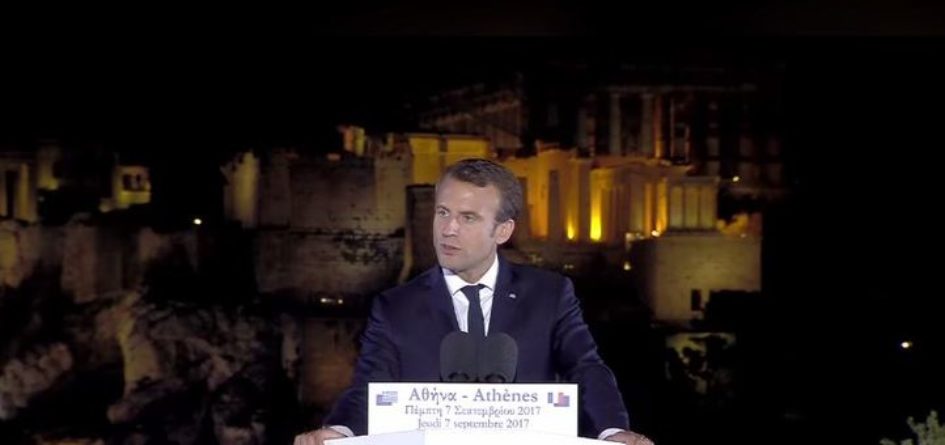

Ce dernier s’employa à conforter cette image. Le discours déclamé à Athènes face à l’Acropole le 7 septembre 2017 (photo), puis celui prononcé à la Sorbonne trois semaines plus tard, visaient précisément à accélérer l’intégration européenne. Le second, en particulier, vantait « une Europe souveraine, unie, démocratique », et constituait à cet égard un appel du pied à l’Allemagne. Beaucoup d’eurocrates regrettèrent alors que la chancelière Merkel n’y répondît pas, et déplorèrent une « occasion manquée » du fait de la désynchronisation entre Paris et Berlin.

… La suite de l’article est réservée aux abonnés…