Son succès était annoncé. Mais l’ampleur de son triomphe a déstabilisé la classe politique roumaine, et affolé Bruxelles. Lors du premier tour de l’élection présidentielle en Roumanie (19 millions d’habitants) qui s’est tenu le 4 mai, avec une participation de 53,2%, George Simion a recueilli 41% des suffrages. Non seulement il est arrivé largement en tête, mais son résultat dépasse le cumul des suffrages qui s’étaient portés sur son nom et sur celui de Calin Georgescu le 24 novembre 2024.

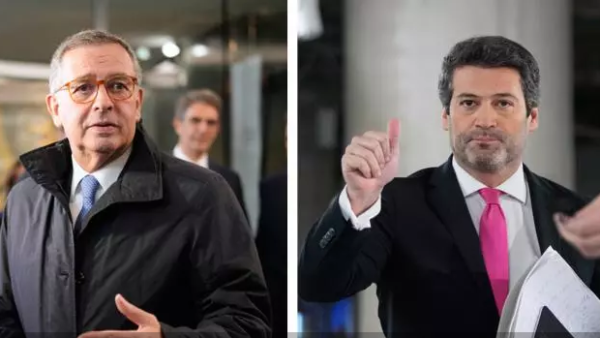

Les deux hommes sont catalogués « pro-russes » et d’extrême droite, deux qualificatifs que M. Simion récuse vigoureusement. Quant à M. Georgescu, un quasi inconnu il y a quelques mois encore, il s’était placé en tête du scrutin du 24 novembre dernier à la surprise générale, avec 22,9% des voix. Ce « premier » premier tour avait alors été annulé par la Cour constitutionnelle, et M. Georgescu avait été interdit de nouvelle candidature.

En effet, la Cour, soutenue par le président sortant, Klaus Iohannis, avait argué de « soupçons de manipulations » via le réseau social Tiktok, manipulations qui auraient été pilotées par les services russes. Pour le vote du 4 mai, personne ne parle plus de manipulation ayant faussé le scrutin, et… le résultat est encore pire, du point de vue du pouvoir sortant.

Quelle que soit la réalité des soupçons allégués, cette décision sans précédent effaçant d’un trait de plume les suffrages de millions d’électeurs a été comprise par une large part de l’électorat comme une manœuvre désespérée de la coalition au pouvoir pour éviter que le pays ne bascule dans le camp « anti-occidental ». Une manœuvre qui s’est manifestement retournée contre elle.

M. Simion, 38 ans, fondateur en 2019 de l’Alliance pour l’unité des Roumains (AUR), et qui avait obtenu 13,9% en novembre dernier, s’affirme certes pour le maintien du pays dans l’OTAN et l’UE – une position moins « radicale » que celle de M. Georgescu – mais ne cesse de clamer son aversion face à Bruxelles, entend donner « la priorité à la Roumanie », et, surtout, s’est prononcé pour l’arrêt des livraisons d’armes à l’Ukraine.

Il obtient ses scores les plus spectaculaires dans les régions limitrophes de ce pays, signe que les populations frontalières, outre un fort ressentiment anti-ukrainien (et pour une part une certaine nostalgie de la période socialiste avant 1989), ont voulu exprimer leur volonté de retour à la paix, à tout le moins de retrait de la Roumanie de son engagement guerrier.

… La suite de l’article est réservée aux abonnés…