Fin de règne crépusculaire. Chute d’un pouvoir déliquescent. Malgré les tentatives de rafistolage, le président français – même si, comme c’est probable, il reste encore à l’Elysée jusqu’en 2027 – ne remontera pas la pente. Rejeté par une large partie du peuple, lâché par ses alliés, trahi par ses amis, Emmanuel Macron est en bout de course, quels que soient les possibles rebondissements de la crise politique aigüe que connaît la France, tel le rejet récent de la motion de censure.

Un naufrage particulièrement spectaculaire si l’on se souvient du début de l’aventure. En 2017, le jeune banquier en campagne – qui fut secrétaire général adjoint de la présidence (2012-2014) sous François Hollande, puis ministre de l’économie et des finances (2014-2016), mais qui n’avait jamais conquis le moindre mandat électif – se vit soutenu par un très large éventail de forces politiques, par une myriade de personnalités issues du monde des affaires, du syndicalisme, du sport, des milieux de la culture et universitaire. Juristes, historiens, économistes, mais aussi « stars du show-biz » : au sein des élites, la liste de ses partisans s’allongeait chaque jour.

Surtout, il recueillit l’onction ostensible d’une très vaste gamme de grands médias, qui lui assurèrent une promotion rarement atteinte dans l’histoire électorale. Très souvent, ses soutiens justifièrent leur enthousiasme par l’« engagement européen » du candidat. Non que ses prédécesseurs aient été tièdes sur ce plan. Mais le jeune prodige en fit l’un des axes flamboyants de sa campagne.

Ainsi, élu le 7 mai 2017, le nouveau chef de l’Etat choisit d’inaugurer son règne par une cérémonie solennelle au son de l’« hymne européen ». Le symbole se voulait fort. Dans de nombreuses capitales, et bien sûr à Bruxelles, on s’enthousiasma de sa victoire. L’UE allait connaître un nouveau souffle, dynamisée par le brillant élu de 39 ans.

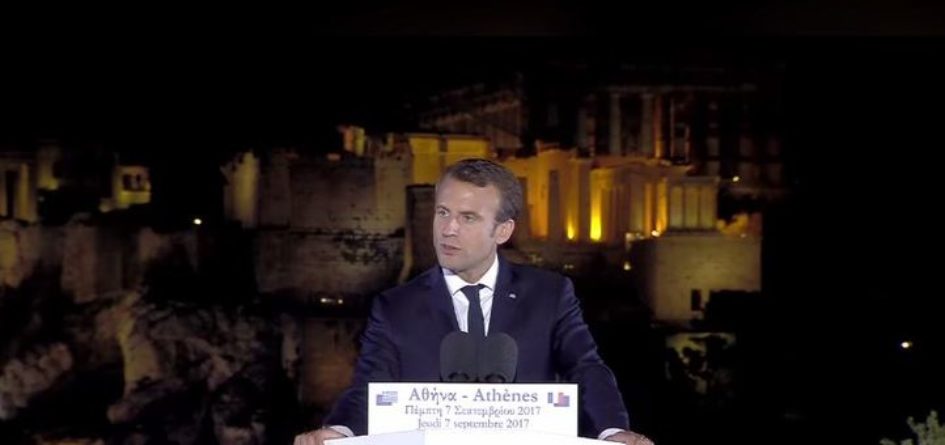

Ce dernier s’employa à conforter cette image. Le discours déclamé à Athènes face à l’Acropole le 7 septembre 2017 (photo), puis celui prononcé à la Sorbonne trois semaines plus tard, visaient précisément à accélérer l’intégration européenne. Le second, en particulier, vantait « une Europe souveraine, unie, démocratique », et constituait à cet égard un appel du pied à l’Allemagne. Beaucoup d’eurocrates regrettèrent alors que la chancelière Merkel n’y répondît pas, et déplorèrent une « occasion manquée » du fait de la désynchronisation entre Paris et Berlin.

La première grande crise que traversa Emmanuel Macron fut le mouvement des « Gilets jaunes »

La première grande crise que traversa Emmanuel Macron fut le mouvement des « Gilets jaunes » à l’automne 2018. La révolte populaire, qui prit tout le monde par surprise, fut profonde et dura des mois. L’étincelle en fut la hausse du prix des carburants due à la mise en place de la « taxe carbone » censée contribuer à sauver la planète. Ladite taxe carbone correspondait aux dogmes bruxellois, préfigurant ainsi le « Pacte vert » que la Commission européenne fit adopter entre 2019 et 2024.

Pour tenter d’endiguer la tempête, la hausse fut suspendue par le gouvernement français… mais trop tard. Sur les ronds-points, lieux stratégiques du mouvement, de nombreuses aspirations et revendications apparaissaient dans les échanges entre citoyens. Parmi celles-ci fut fortement réclamée la mise en place de « référendums d’initiative populaire ».

L’on vit également fleurir une myriade de drapeaux tricolores. Un clin d’œil à la Révolution française de la part de ceux qui se voulaient les héritiers des « gueux » de 1789 ; mais aussi un signe clair de défiance voire parfois de rejet de l’UE, exprimé par l’exigence d’un référendum sur la sortie de celle-ci. La demande n’était peut-être pas majoritaire, mais elle était visible. Le mouvement, certes hétérogène, était profondément politique ; il a fortement ébranlé le pouvoir macronien et son totem européen.

Le deuxième ouragan fut déclenché, début 2020, par la première mouture de la réforme des retraites. Celle-ci fut adoptée sans vote par le Parlement grâce à l’article 49-3 de la Constitution, malgré une mobilisation massive, puis finalement gelée avec l’arrivée du Covid. En 2023, une seconde mouture se heurta à une résistance encore plus ample, mais fut finalement imposée de force : il fallait, pour les amis du président, ne pas lâcher sur un des chantiers les plus importants de celui-ci…

Il s’agissait surtout de se mettre en conformité avec les préconisations de Bruxelles. Une nouvelle illustration du lien étroit entre les politiques macronistes et l’intégration européenne. Même si, dans ce cas, ce lien fut moins assumé.

Le président s’employa aussi à faire grimper les dépenses militaires

Le maître de l’Elysée s’illustra aussi sur les enjeux de politique internationale. En 2022 – et dans les années qui précédèrent – il s’imagina pouvoir, grâce à son charisme, influer sur son homologue russe, qu’il rencontra à plusieurs reprises. Force lui fut de constater la vanité de cette ambition. Il se rangea alors dans le camp des dirigeants européens les plus agressifs vis-à-vis de la Russie.

Parallèlement, il s’employa à faire grimper les dépenses militaires. En 2017, le budget des armées était de 32,3 milliards d’euros. Il progressa continument pour atteindre 42,4 milliards en 2022, et s’accrut ensuite à 43,9 milliards en 2023, 47,2 milliards en 2024, pour atteindre 50,5 milliards cette année. A l’horizon 2030, l’objectif visé a été fixé à 69 milliards, un niveau qui ne prend pas en compte le dernier sommet de l’OTAN.

Lors de cette réunion, en juin dernier, les Alliés atlantiques, sous forte pression de Donald Trump, s’engagèrent sur un objectif himalayen de 5% des PIB nationaux à consacrer à la défense, contre 2% jusqu’à présent. Le président français ne fut pas le dernier à s’aligner, au motif de ne pas déplaire à la Maison Blanche dont les dirigeants européens craignent l’abandon du soutien à l’Ukraine.

Emmanuel Macron est pleinement engagé dans cette fuite en avant pour les dépenses d’armements et d’équipements, et ce au moment même où ses premiers ministres successifs se sont vu assigner un même objectif central : imposer des économies budgétaires drastiques (44 milliards de coupes dans le projet de François Bayrou pour 2026, aujourd’hui caduc) notamment en matière de dépenses sociales et de services publics.

Tout cela est parfaitement en ligne avec les orientations de l’Union européenne. Il est cependant un point sur lequel le président français est loin de faire l’unanimité parmi ses vingt-six collègues. Certes, officiellement, ceux-ci approuvent ses tirades en faveur de la « souveraineté européenne », notamment en matière de défense. En réalité, beaucoup d’entre eux ne voient guère d’inconvénients à préférer des « achats sur étagères » auprès du grand frère américain, plutôt que de passer commande préférentiellement aux industries européennes, notamment française.

Et plus généralement, la plupart des Vingt-sept restent nostalgiques de la soumission à l’Oncle Sam, notamment en matière militaire. Ils accueillaient jusqu’à présent les plaidoyers du président français sur la « souveraineté européenne » avec une bienveillance polie.

La paralysie politique du pays risque de menacer, de proche en proche, les différents Etats membres

Mais il n’est pas sûr que cet état d’esprit perdure éternellement dès lors que la situation de celui-ci s’affaiblit. Car le discrédit croissant d’Emmanuel Macron inquiète les « marchés financiers » qui détestent l’« instabilité ». Si cette dernière perdure en France, ou bien si le président lâche trop de lest sur les économies budgétaires préconisées par Bruxelles dans le but de se maintenir au pouvoir, les « investisseurs » pourraient se détourner de la France et faire grimper les taux d’intérêt des emprunts d’Etat.

Et différents économistes et institutions estiment que la paralysie politique du pays a d’ores et déjà, coûté 0,2 à 0,3 points du Produit intérieur brut. Compte tenu de la taille et de l’importance de la France au sein de l’UE, cela risque de menacer, de proche en proche, les différents Etats membres – à un moment où la situation économique de l’Allemagne n’est pas non plus très glorieuse (sans même évoquer la fragilité de la coalition au pouvoir au sein de laquelle se multiplient tensions).

Bref, l’homme qui avait suscité l’enthousiasme parmi les partisans les plus zélés de l’intégration européenne pourrait peut-être être celui qui aura finalement contribué à l’étiolement de cette dernière. Juste retour des choses…