Cela fait vingt-deux ans que Recep Tayyip Erdogan dirige la Turquie. D’abord comme premier ministre, puis comme président depuis 2014. Le moins qu’on puisse dire est que ce règne ne s’est jamais caractérisé par l’épanouissement de la démocratie ni par le progrès des libertés publiques.

D’emblée, le dirigeant turc, issu du parti AKP (souvent étiqueté « islamo-conservateur ») avait désigné les forces kurdes pro-autonomie comme bête noire. Dans son viseur figurait en particulier le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), désigné comme « terroriste ». Une incrimination à spectre large, qui a souvent permis de poursuivre et d’emprisonner de nombreux sympathisants de la cause, bien au-delà du PKK.

C’est ainsi que plusieurs députés du parti démocratique des peuples (HDP, devenu DEM) croupissent aujourd’hui encore derrière les barreaux. C’est le cas de son leader, Selahattin Demirtas, condamné en 2016 pour sa complicité supposée avec le PKK, ainsi que de son ex-coprésidente. Pourtant, le HDP, certes lié aux territoires et aspirations kurdes, est une formation de centre gauche libérale-écologiste, peu suspecte de menées subversives.

En réalité, le poids de la répression ou des menaces s’exerce sur de nombreux secteurs de la société. Les activités syndicales sont étroitement surveillées. Et le pays a longtemps fait figure de champion du monde quant au nombre de journalistes incarcérés comparé à sa population. De nombreux intellectuels sont également sous pression.

La tentative avortée de coup d’état de juillet 2016 a servi de prétexte à un durcissement brutal des mesures répressives. Qualifié après coup de « cadeau de dieu » par le chef de l’Etat – certains s’interrogent sur l’hypothèse que ce cadeau divin ait en réalité été machiavéliquement provoqué – le soulèvement d’une partie des forces armées a très vite été instrumentalisé pour justifier d’immenses purges au sein de l’armée, de la police, de la magistrature, ainsi que des enseignants et des universitaires.

Des milliers de fonctionnaires ont été condamnés et embastillés, des dizaines de milliers d’autres furent licenciés. Tous ont été accusés de faire partie des réseaux de Fethullah Gülen, un prédicateur qui fut longtemps le mentor de M. Erdogan, avant que ce dernier ne décide de le répudier et de le pourchasser.

Réélu de justesse (52%) lors du second tour de l’élection présidentielle de mai 2023, le chef de l’Etat n’a pu en revanche échapper à une défaite spectaculaire de son parti lors des municipales d’avril 2024. Celui-ci a perdu de nombreuses grandes villes, et n’a récupéré ni la capitale Ankara, ni Istanbul, la plus grande métropole du pays, dont M. Erdogan fut jadis le maire.

Les récentes manœuvres que ce dernier a entamées en vue de négociations avec le leader historique du PKK, Abdullah Öcalan, condamné à perpétuité, ne l’empêchent nullement de destituer des maires de villes à dominante kurde et de les remplacer par des administrateurs dévoués au pouvoir, défiant ainsi des millions d’électeurs, comme ce fut encore le cas récemment.

Cinq tribunaux ont accusé le très populaire maire d’Istanbul de « corruption » et ordonné son arrestation

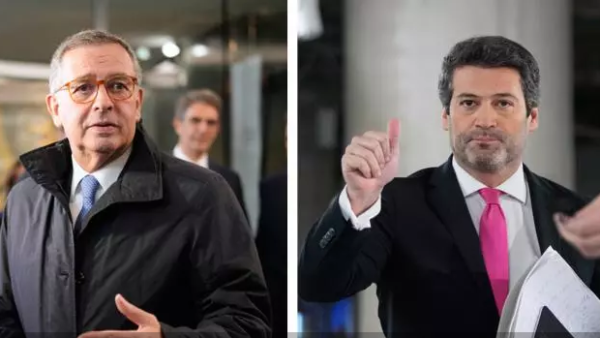

C’est dans ce contexte que, le 19 mars dernier, cinq tribunaux du pays ont accusé le très populaire maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, de « corruption », de détournement de fonds publics, et ordonné son arrestation, en compagnie de plusieurs dizaines de ses collaborateurs, d’élus et cadres du Parti républicain du peuple (CHP, kémaliste et membre de l’Internationale socialiste). Le 23 mars, un juge a confirmé son incarcération.

Cela n’a pas empêché pas la direction du CHP de maintenir les élections primaires devant désigner son candidat à l’élection présidentielle de 2028 : le 23 mars, M. Imamoglu a recueilli 15,5 millions de voix de la part de citoyens qui étaient autorisés à voter même sans être membres du CHP. Un véritable plébiscite valant condamnation massive de la machination ourdie par le chef de l’Etat.

Celle-ci ne fait guère de doute : de l’avis de la plupart des observateurs, le maire d’Istanbul est la seule personnalité susceptible de battre Recep Tayyip Erdogan (ce dernier pourrait se représenter dans l’hypothèse d’élection anticipée). Indice supplémentaire des craintes du président : le 18 mars, l’université qui avait délivré le diplôme d’Ekrem Imamoglu, nécessaire pour briguer la magistrature suprême, invalidait ce diplôme…

M. Erdogan aurait-il sous-estimé l’impact de sa manœuvre ? Depuis plus de deux semaines, le pays voit se multiplier les rassemblements de protestation, d’abord lancés par des étudiants, et désormais pilotés par le CHP. Des centaines de milliers de manifestants se joignent au mouvement (photo : 2 millions à Istanbul le 29 mars), au point que nul ne peut en prédire l’issue.

En réponse, le pouvoir a tenté – sans effet – d’interdire les défilés. Près de 2 000 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles une douzaine de journalistes. Il avait même un temps envisagé de désigner un administrateur provisoire pour diriger le CHP, principal parti d’opposition. Bref, tout indique qu’une étape nouvelle a été franchie en matière de violations des libertés publiques.

On aurait pu s’attendre à de fermes condamnations de la part de l’Union européenne…

Dans ces conditions, on aurait pu s’attendre à de fermes condamnations de la part de l’Union européenne. L’UE est en effet prompte à donner des leçons de démocratie au monde entier – c’est même l’un de ses passe-temps favoris, au nom des « valeurs » dont elle s’est autoproclamée le défenseur naturel. Et ce, d’autant plus que la Turquie est toujours formellement candidate à l’adhésion, même si les négociations en ce sens ont été officiellement gelées en 2018.

Mais pour une fois, Bruxelles est resté d’une discrétion remarquable, assurant à peine le service minimal. La Commission européenne a simplement appelé à « un engagement clair en faveur des normes et pratiques démocratiques ». Mais on cherche vainement la trace d’une condamnation d’Ankara, ou même d’une allusion explicite au coup de force judiciaire en cours… Pour sa part, le site spécialisé Euractiv notait le 24/03/2025 : « dans les couloirs bruxellois circule désormais l’idée que la Turquie reste un partenaire et un allié partageant les mêmes valeurs »…

Manifestement, cette retenue s’explique par des raisons géopolitiques, dans un contexte international bouleversé qui a vu les dirigeants européens être brutalement lâchés par le « grand frère » américain.

En effet, la Turquie occupe une position particulièrement stratégique au carrefour géographique et historique entre l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient. Membre important de l’OTAN, elle possède la plus nombreuse armée de l’Alliance après celle des Etats-Unis. Elle contrôle en outre les détroits qui font communiquer la Méditerranée et la Mer Noire.

Autour de cette dernière, la rivalité est ancienne avec la Russie. Une rivalité qui s’est également manifestée, ces dernières années, en Libye et en Syrie, notamment. La Turquie constitue par ailleurs un important fournisseur d’armements à l’Ukraine, de drones en particulier. Et le 8 mars, le président ukrainien, qui rendait visite à son homologue turc, n’a pas manqué de le remercier chaleureusement pour la livraison d’une corvette flambant neuve.

Mais si Ankara cultive ses liens avec Kiev sans se soucier des nouvelles orientations prises par Washington, le président turc se prévaut de l’amitié qu’il dit entretenir avec Vladimir Poutine. Russie et Turquie ont des intérêts énergétiques complémentaires. En outre, les dirigeants américains, avant Donald Trump, avaient très peu apprécié la commande turque de systèmes anti-aériens sophistiqués passée auprès de Moscou.

Surtout, la Turquie n’a jamais appliqué les sanctions occidentales contre la Russie, et avait même abrité d’éphémères négociations qui s’étaient ébauchées entre Kiev et Moscou en 2022. Autrement dit, Recep Tayyip Erdogan se flatte d’être un intermédiaire potentiel entre les belligérants.

De leur côté, les dirigeants de l’UE sont vexés et mortifiés de ne s’être même pas vu attribuer un strapontin dans les tractations en cours entre les Etats-Unis et la Russie. Faire des câlins à Ankara, ou à tout le moins éviter de fâcher la Turquie, pourrait, imaginent-ils sans doute, contribuer à les sortir du banc de touche. Et à limiter les concessions que Washington semble prêt à consentir vis-à-vis de Moscou dans le cadre d’un marchandage global. C’est du moins ce qu’ils espèrent.

Que Bruxelles ait renoncé à ses leçons de morale démocratiques habituelles ne constitue pas une catastrophe, loin de là. Tout juste peut-on pointer que ces dernières sont à géométrie variable selon le contexte. Cela ne fait que souligner l’hypocrisie des propos indignés condamnant les « atteintes aux droits de l’Homme et à l’Etat de droit », si souvent ânonnés urbi et orbi.