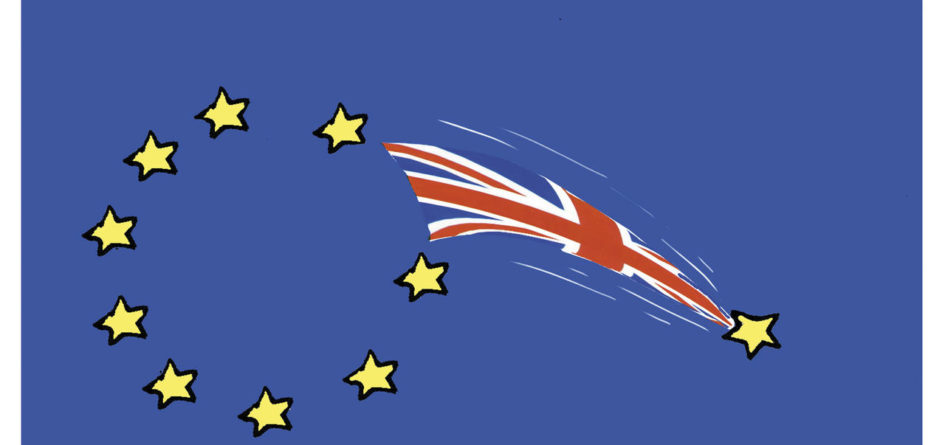

Un cauchemar interminable. Telle est l’image que les adversaires inconsolables du Brexit voudraient coller au long processus qui a abouti à la sortie du Royaume-Uni. Un adieu assorti in extremis, le 24 décembre, d’un traité qui fixe le cadre des relations futures entre Londres et Bruxelles. L’accord a été obtenu aux forceps, mais sa signature était plus que probable – ce qui avait été prédit dans ces colonnes (Ruptures du 18/12/20) – alors même que les deux parties juraient tactiquement qu’elles étaient prêtes à un « no deal », et que les médias pariaient plutôt sur une telle rupture.

Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni était juridiquement sorti de l’UE ; au 1er janvier de cette année, il a recouvré sa souveraineté économique, ultime accomplissement du choix populaire de juin 2016. Eu égard à l’énormité de l’enjeu – pour la première de l’histoire, un pays décide de quitter le club – peut-on vraiment s’étonner du délai et des embûches qui ont marqué ce chemin ? Premier facteur : les dirigeants européens entendaient « montrer ce qu’il en coûte d’en sortir ». Dès les résultats du référendum connus, « la grande peur, c’était que le Brexit fasse des émules » avouait récemment un politologue spécialiste des milieux bruxellois.

L’autre facteur réside dans l’ampleur des dossiers concernés : le commerce entre les deux rives de la Manche représente plus de 700 milliards d’euros annuels. Le rétablissement de droits de douane aurait eu des effets non négligeables pour les deux parties. La puissante industrie automobile allemande, pour ne prendre que cet exemple, redoutait comme la peste cette perspective.

Economiquement plus modeste mais politiquement aussi importante était la récupération – fût-ce à terme – de la souveraineté anglaise sur le domaine maritime et les droits de pêche afférents. Par ailleurs, Londres a également obtenu la mise hors jeu de la Cour européenne de l’UE que le négociateur européen voulait maintenir comme futur arbitre. Mais c’est sans doute dans le domaine des règles de concurrence que le succès du premier ministre britannique est le plus marquant. Depuis l’origine, et jusqu’au dernier mois de négociations, les Vingt-sept voulaient imposer, en échange du commerce sans taxes ni quotas, que le Royaume-Uni s’aligne sur les règles de Bruxelles (sociales, environnementales, fiscales et d’aides d’Etat), et même s’engage à adopter sans mot dire toutes les dispositions communautaires futures… Motif affiché : « pas question que la Grande-Bretagne puisse exercer un dumping déloyal à nos portes ». Comme si le moins-disant fiscal (Irlande, Luxembourg, Pays-Bas) ou social (pays de l’Est) n’était pas déjà massif au sein des Vingt-sept…

L’accord prévoit une clause de non régression. Mais Londres aura bien la possibilité de « diverger », ce qui était la raison d’être de la sortie de l’UE. Boris Johnson a ironiquement rassuré les dirigeants européens : « nous n’envisageons pas d’envoyer immédiatement les enfants travailler à l’usine ». Une remarque qui rappelle opportunément l’absurdité de la fable européenne selon laquelle l’UE serait un havre de justice sociale et de cohésion fiscale face à un Royaume-Uni adepte de la déréglementation à outrance. Certes, lorsque M. Johnson était maire de Londres, il s’affichait en ultra-libéral, au moment même où son camarade de parti David Cameron, alors à Downing Street, poursuivait la politique lancée par Margaret Thatcher en 1979 et suivie par les Travaillistes Anthony Blair et Gordon Brown.

Boris Johnson a promis la fin de l’austérité et un réinvestissement massif dans les services publics, une politique impossible dans le cadre de l’UE

Mais l’époque a fondamentalement changé (et c’est antérieur au Covid) : l’actuel premier ministre a tourné le dos à la City et dirigé sa campagne vers le monde ouvrier et les classes populaires, celles-là mêmes qui ont assuré massivement le succès du Brexit. A ces électeurs, en particulier dans le centre et le nord de l’Angleterre, il a promis la fin de l’austérité, un réinvestissement massif dans les services publics, et un grand retour de l’Etat. Une politique impossible dans le cadre de l’UE.

Ultime crève-cœur pour les dirigeants européens : si les parlementaires britanniques pro-UE n’avaient pas mené une implacable guérilla au point de paralyser durant des mois Westminster en espérant mettre en échec le choix populaire de 2016, Boris Johnson n’aurait pas remplacé Theresa May qui était, elle, bien plus disposée à des compromis favorables aux Vingt-sept. Le traité signé le 24 décembre reflète au contraire, à 99%, les vues des Brexiters les plus « durs », un résultat que même ceux-ci n’imaginaient pas en 2016. Réjouissant paradoxe.

Pierre Lévy